|

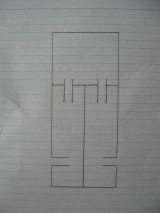

トリプルバスレフ

トリプルバスレフというネーミングのスピーカーは他にもあったように思うし、ちょっと考えてみてもダブルバスレフの第2ダクトにもうひとつキャビネットをくっつけて第3ダクトを設けるという方法も思い付く。

それでもあえてトリプルバスレフというネーミングにしたのは、私の考案した方法が一番このネーミングにふさわしいと思うのだ。

ダブルバスレフも過去10作とか15作とか作っていると思うが、一番の欠点は高いほうの共振のダクトがエンクロージャーの中にあることだ。

そのせいでどうしても中低域がインパクトが弱く、こもった音になってしまう。

これは構造上避けられない。

これを避けようと思えば、レンジを欲張らず、低い方の共振を高く取るという方法がある。

もう二十年以上前になるが、私の知り合いがこの方法で非常に良い音を出していた。

ところが近年になってフォステクスの技術者の方が新しいダブルバスレフを考案されたという。

この方式は炭山さんが「オーディオベーシック」で何作か制作されているが、簡単に言うとエンクロージャーの中のダクトで低い方の共振をさせ、外についているダクトで高いほうの共振をさせるという。

この方式だと従来のダブルバスレフより中低域がこもった音にならないのではないか?

そしてさらに驚いたのが、高いほうの共振は第2エンクロージャ−のみで共振させるという。

この文章を読んだときに電光石火のごとくひらめいたのが次のような方法である。

それは第2エンクロージャ−を二つ設け、共振周波数を変えてしまうというものだ。

こうすることによって、中低域とその下の周波数を外に付いているダクトで共振させ、中についているダクトで低域を共振させるのである。

まだ高校生の頃、バスレフ方式のスピーカーを見て、ユニットを大きなエンクロージャーに入れ長さの違うダクトを何本も設ければ超低域まで再生出来るのではないかと漠然と考えたことがあった。

しかし、それは直ぐにそのような共振にならないことを知る。

今回の方式がうまくいけば、この夢に近づけるのではないか?

そんなことを考えているとたいへん楽しい。

中についているダクトの共振周波数については良く解らない点が多いが、理論上は3つのエンクロージャーの合算でいけるはずである。

設計は実験機なのでオーソドックスに行った。

まずユニットであるが、手持ちの中から比較的バスレフ向きで中高域が細かく穏やかなものということで、FE127Eを選んだ。

3つのエンクロージャーの容積は同等とし、それぞれ約9リットルになっている。

ダクトの面積はかなり大きめに取り、後から長さを変えられるように排水用のソケットとVP配水管を使った。

ユニットの後ろには例によってレンガ状の御影石をかまし、さらに全体の重心を低くするため、30センチ四方の御影石を底板にエポキシで貼り付けた。

仕上げはバッフルのみ布張り、他は塗装である。

さて出来上がってみると、まあまあのデザインに仕上がった。(と自分では思っている。最近友人は私のスピーカーのデザインについてはあえて言わないことにしているようだ。)

この段階になってダクトを調整出来るようにしていたことが幸いした。

実は何度も調整し直した。

最初は50Hz以下までと思っていたが、そう欲張らないほうが良いようだ。

また吸音材の方も嫌になるくらい何度もやり直した。

最終的にはユニットの後ろのエンクロージャーのみにフェルトと真綿が入っている。

肝心のダクトであるが、測定器ではうまく測定出来なかったが、耳を近づけると明らかに違った周波数で共振している。

その点では大成功である。

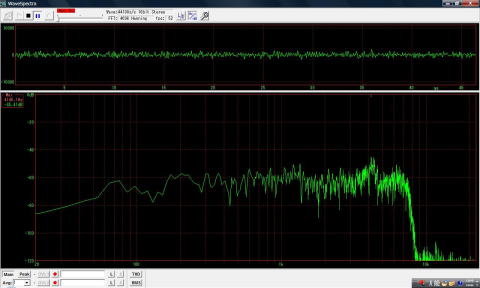

周波数特性は軸上50センチで撮った。

ほぼ55Hzくらいから充分中域と同じレベルで再生している。

まずは大成功といえるだろう。

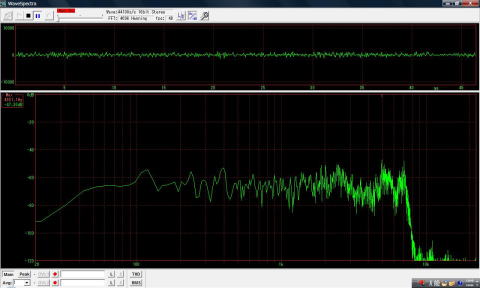

ちなみに比較のため私のメインスピーカーの周波数も載せておく。

こちらは38センチウーハーである。

今回のトリプルバスレフは、ほぼ狙いとおりに出来上がった。

もし次回作を作るとすればまずユニットをどうするか?

私はFE127Eの繊細な中域が好きだが、特性だけを考えればもう少し低域の出るユニットを使ったほうが良いかもしれない。

それと、低域はあくまで「ダクトの音」である。

ダブルバスレフのようにこもった音ではないが、38センチウーハーのような圧力はない。

どちらかというと、「優しい低域」である。

このスピーカーは1作だけで終わらせるのはもったいないと思っている。

いつかはまたチャレンジしたいし、もしこのホームページを見られた方で、追実験をしてもらえたらぜひ連絡して欲しい。

|